Hamburg

Mein Name ist Karl Heinz Schnibbe und ich bin in Hamburg geboren. Mein Vater ist im Sommer 1922 der Kirche beigetreten. Da kamen die Missionare von England und warum, keiner weiß es, die Polizei hat sie erst mal für drei Tage eingesperrt. Dann hat mein Vater das gehört. Mein Vater war Seemann; er fuhr auf einem Bananendampfer und hat hier am Hafen gearbeitet und da hatte er einen Arbeitskollegen gehabt, sein Name war Karl Verhahn, und der hat zu ihm gesagt: „Hör mal zu Johann, weißt du, dass du schon mal gelebt hast?“, und da hat mein Vater gesagt: „du bist doch nicht ganz dicht, du bist doch verrückt, schon mal gelebt hast“. Und er hat ihm das erklärt. Das hat meinem Vater den Anlass gegeben, dass er sich für die Kirche interessiert hat. Und es hat nicht lange gedauert, und er wurde getauft. Bei meiner Mutter hat das ein bisschen länger gedauert. Sie wollte im Dorf mal noch gerne eine Tasse Kaffee trinken. Kleines Schälchen, hat sie gesagt. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis meine Mutter auch getauft wurde.

Mein Name ist Karl Heinz Schnibbe und ich bin in Hamburg geboren. Mein Vater ist im Sommer 1922 der Kirche beigetreten. Da kamen die Missionare von England und warum, keiner weiß es, die Polizei hat sie erst mal für drei Tage eingesperrt. Dann hat mein Vater das gehört. Mein Vater war Seemann; er fuhr auf einem Bananendampfer und hat hier am Hafen gearbeitet und da hatte er einen Arbeitskollegen gehabt, sein Name war Karl Verhahn, und der hat zu ihm gesagt: „Hör mal zu Johann, weißt du, dass du schon mal gelebt hast?“, und da hat mein Vater gesagt: „du bist doch nicht ganz dicht, du bist doch verrückt, schon mal gelebt hast“. Und er hat ihm das erklärt. Das hat meinem Vater den Anlass gegeben, dass er sich für die Kirche interessiert hat. Und es hat nicht lange gedauert, und er wurde getauft. Bei meiner Mutter hat das ein bisschen länger gedauert. Sie wollte im Dorf mal noch gerne eine Tasse Kaffee trinken. Kleines Schälchen, hat sie gesagt. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis meine Mutter auch getauft wurde.

Die Gemeinde war in St. Georg, Am Besenbinderhof 1a. Das geht so ein bisschen runter und dann war das Gebäude, das Versammlungsgebäude an der linken Seite. Das war ziemlich groß, das war schön. Das waren vielleicht 40 Mitglieder, an was ich mich noch so erinnere. Jüngere und Ältere, alles zusammen. Und das war wie eine große Familie.

Der Name meines Vaters ist Johann Hermann Schnibbe. Meiner Mutter ihr Name war Paula Luise Lütgemüller. In Hamburg aufgewachsen, wie schon gesagt, in St. Georg, im Rossausweg. Das war gleich zwischen der Löbigerstraße und Uhlandstraße. Wir konnten die U-Bahn vorbei fahren sehen. Und den Krach haben wir immer gehört. Da bin ich geboren worden und aufgewachsen.

In der Gemeinde war ich Diakon zu der Zeit noch – und dann fing der Krieg an. Und dann kam erst einmal die Kristallnacht im November 1938. Ich war Lehrling zu der Zeit. Ich hab’ das Maler- und Tapezierer-Handwerk gelernt. Als ich zu unserer Werkstatt ging am Steindamm, ich konnte gar nicht glauben, was ich sah. Alle die Geschäfte, die Kaufhäuser waren zerdeppert und die Kleidung und die Ware lag im Rinnstein. Also, ich konnte das gar nicht fassen. Und die Scheiben beschmiert „Jude“ und „Jude verrecke“. Mensch, ich hab’ gedacht, da ist ein Krieg ausgebrochen. Und da musste ich an dem Tag noch an den Jungfernstieg in die Große Bleiche. Da musste ich noch in ein Büro. Da war ein großes Kaufhaus, „Tietz“ hieß das. Das war ein großes Kaufhaus mit drei Etagen, auch alles zerstört. Ich konnte das gar nicht fassen. Was für eine Blödsinn das war. Und da stand schon die SA davor und ich habe gesehen, wer rein ging. „Kauft nicht bei Juden“. Und da habe ich mit der Kamera Bilder aufgenommen. Das war eine schlimme Schreckenstour, die sie mit uns gemacht haben. Na, jedenfalls, so war das.

Als ich dann in Hamburg gearbeitet habe, da musste ich zu so einem Amt – na wie war es denn – Rotenbaumchaussee, ich habe die Straße vergessen, da war das Telefonamt und da war auch die jüdische Synagoge am Bornplatz. Und die hat gebrannt. Und das hat mich vollkommen erschüttert. Mein Arzt, der mich in diese Welt bugsiert hat, Dr. Caro, das war ein Jude. Er hatte sein Büro da oben an der Lübeckerstraße. Und da musste ich noch mal hin, nachdem es eine Kleinigkeit gab, weiß nicht, was das war, und da war ein Schild an der Tür „Geschlossen“. Keiner wusste, was da los war. Nachher haben wir herausgefunden, er wurde ermordet. Obwohl er ein hoch dekorierter erster Weltkriegs-Offizier gewesen war. Aber das spielte keine Rolle, er war Jude. Das war eine ganz schlimme Zeit.

Da kommen sie von der Hitler-Jugend. Wir haben uns auch schon zu der Zeit abends getroffen, wir nannten es Heimabend. Und da wurden wir dann von der Geburt des Nationalsozialismus und Hitler, wann er geboren ist, in Braunau am Inn, und der Führer hier und der Führer da und all so ein Theater, unterrichtet. Das hat mich nie so richtig interessiert. Was da nun gelaufen ist, das wusste ich nicht, aber so ungefähr: liebe dein Deutschland und liebe deinen Führer, immer so ein Blödsinn, immer so ein Quatsch. Und das musste ich noch machen. Dann wurde unsere Einheit einmal beauftragt: oben in Eppendorf in der Iserstraße, da wohnten viele Juden, das war so die bessere Gegend, die hatten alle ein bisschen mehr Geld als wir, die waren klüger als wir, und da mussten wir dann helfen, wurden wir hingeordert. Da war eine bestimmte Familie und uns wurde gesagt, macht mal so ein bisschen Rabatz, bringt die mal auf Vordermann. Ich sagte: „Verstehe ich nicht, wieso?“ „Na ja, wenn die nicht kommen, schlagt die Türen ein und dann macht die Leute mal ein bisschen verrückt.“ Und da habe ich gesagt: „Das mach’ ich nicht mit, da komme ich nicht!“ „Das ist ein Befehl“. Ich sagte: „Das interessiert mich ja nicht, das mach’ ich nicht“. „Du musst kommen!“ Ich sagte: „Ich komme nicht“. „Jawohl, komm’ mal, am Sonnabend treffen wir uns“. Und ich bin nicht gegangen, ich bin zu Hause geblieben. Mein Vater sagte: „Wenn das mal gut geht“.

Mein Vater und mein Opa, die waren Sozialdemokraten. Mein Vater hat sich nie für den Nationalsozialismus interessiert und sie haben ihn auch in Ruhe gelassen. Sie nannten ihn nachher den Mormonen-Prediger. So haben sie ihn genannt, die Partei. Und dann nach ungefähr vier Wochen da kriegte ich eine Vorladung vom Partei-Ehrengericht. Das war in der Uhlandstraße dicht am U-Bahnhof. Da musste ich dann hin. Und dann haben sie mich Lump und Kommunist beschimpft. Ein deutscher Junge tut so was nicht. Aber der liebe Gott hat uns zwei Ohren gegeben, eins wo’s rein geht und das andere wo’s raus geht. Und das habe ich dann auch gebraucht. Ich sagte mir: „Ja, sabbelt ihr mal weiter, erzählt mal“. Als es zu Ende war: „Du kannst jetzt gehen, du bist aus der Hitler-Jugend jetzt ausgeschlossen wegen Befehlsverweigerung“. Und ich habe gedacht, na dass ist gar nicht so schlecht. Ich hatte nämlich keine Lust mehr, immer dieser Drill und das, ich mochte das nicht. Das war die Zeit.

Dann habe ich oft gesehen, wie meine Freunde Hitler-Jugend-Dienst hatten. Da bin ich immer so vorbei gegangen. Und noch eins, die sagten immer zu mir: „Wo ist deine Uniform?“ Ich sagte: „Ich habe keine Uniform.“ „Wo ist deine Uniform?“ Ich sagte: „Mein Vater hat kein Geld, der kann mir keine Uniform kaufen“. Da hat die Partei mir eine Uniform gekauft. Aber die habe ich vielleicht zwei Mal angehabt. Die war immer in der Wäsche. Du kannst die nur so lange verkuppeln, dann wussten sie Bescheid. Und dann habe ich mich mit einem HJ-Führer angelegt über diese Sachen. Da wollte er mich bestrafen: hinlegen – aufstehen – hinlegen – aufstehen.

1939 war ich in der Lehre. Na ja, da hat ja keiner mehr geglaubt, dass der Krieg verloren geht. Polen hat zwei Wochen gedauert, und Frankreich hat drei Wochen gedauert. Aber ganz Europa hat er besetzt, der Führer, der Mann konnte ja nichts verkehrt machen, gar nichts verkehrt machen. Als er dann zur Macht kam, im Januar 1933, da fing er auch wieder an, alles noch gut zu machen. Da hat er gleich die Autobahnen gebaut, da waren keine Arbeitslose mehr. Die Arbeiter konnten dann nach Norwegen fahren und nach Spanien. Das ist doch noch nie passiert in einem Arbeiterstaat.

Als wir dann merkten, was los war, da war es zu spät. Da war der Polizeiring geschlossen. Da musste jeder den Mund halten. Es war so gefährlich, verkehrt zu reden. Die Väter konnten ihren Söhnen nicht trauen und die Söhne ihren Vätern nicht. Das war eine ganz schlimme Zeit.

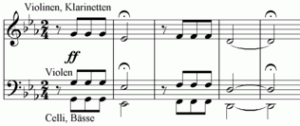

Eines Tages rief mein Freund, Helmuth Hübner, mich mal an. Wir sind alle aufgewachsen in der Gemeinde. Ich kenne ihn wie er so klein war – und er sagte: „Hör mal zu, (mich haben sie immer nur Kuddel genannt – das ist Plattdeutsch für Karl) Kuddel, komm mal nach Hause zu mir, besuch’ mich mal“. Er wohnte mit seinen Großeltern in der Luisenstraße. „Komm mal nach Hause“ sagte er, ich habe etwas, was ich dir mal erzählen will, was du mal erleben musst“. Ich sagte: „Was ist denn das?“ „Ja“ sagte er, „dass kann ich dir jetzt nicht sagen, aber komm mal hin“. Sein Bruder war bei der Wehrmacht. Der war in Frankreich stationiert und kam auf Urlaub und hat einen kleinen Kurzwellensender mitgebracht, Marke Rola. Kurzwelle war ganz verboten in der Nazizeit. Die hatten etwas, die nannten es den Volksempfänger. Da konntest du Hamburg, Berlin und München mit hören und das war alles. So mussten wir ja nur glauben, was die uns erzählt haben. Wir wussten es ja nicht anders. Da hat er den kleinen Kurzwellensender mitgebracht, das Radio, das war so ein kleines Ding. Und dann fuhr er wieder zurück zu seiner Einheit und hat Helmuth das Radio zurückgelassen. Und eines Tages spielte er mit der Skala um 10 Uhr scharf. Dann hörte er die ersten drei Töne von Beethovens 5. Symphonie: Bum Bum Bum drei Mal. Und da sagte eine Stimme in fließendem Deutsch: „Wir geben jetzt Nachrichten in deutscher Sprache, das ist BBC London“. Und das hat er dann gehört und er war so begeistert davon. So fing das an.

ich dir jetzt nicht sagen, aber komm mal hin“. Sein Bruder war bei der Wehrmacht. Der war in Frankreich stationiert und kam auf Urlaub und hat einen kleinen Kurzwellensender mitgebracht, Marke Rola. Kurzwelle war ganz verboten in der Nazizeit. Die hatten etwas, die nannten es den Volksempfänger. Da konntest du Hamburg, Berlin und München mit hören und das war alles. So mussten wir ja nur glauben, was die uns erzählt haben. Wir wussten es ja nicht anders. Da hat er den kleinen Kurzwellensender mitgebracht, das Radio, das war so ein kleines Ding. Und dann fuhr er wieder zurück zu seiner Einheit und hat Helmuth das Radio zurückgelassen. Und eines Tages spielte er mit der Skala um 10 Uhr scharf. Dann hörte er die ersten drei Töne von Beethovens 5. Symphonie: Bum Bum Bum drei Mal. Und da sagte eine Stimme in fließendem Deutsch: „Wir geben jetzt Nachrichten in deutscher Sprache, das ist BBC London“. Und das hat er dann gehört und er war so begeistert davon. So fing das an.

Da sagte er zu mir: „Komm besuch mich mal, ich hab da was, das musst du mal hören“. Da kam ich zunächst zu ihm nach Hause und ich sagte: „Was willst du mir erzählen“. „Sei mal ruhig.“ Um 10 Uhr hat er alles Licht ausgemacht. Es war ja Verdunkelung, konntest ja kein Licht mehr haben, es war ja Krieg. Und dann 10 Uhr: Bum Bum Bum Bum [von Beethovens 5. Symphonie], habe ich es auch gehört. „Ja, was sagst du dazu?“. Ich sagte: „Glaubst du das?“ Da sagt er: „Ja, wie soll ich das wissen, ich weiß nicht, wer da lügt.“ Und dann haben die Nazis uns was erzählt, was gar nicht wahr war. Die Royal Oak, das war ein Flugzeugträger, der schwamm immer noch. Und die Deutschen haben ihren drei Mal abgesoffen.

So fing das echt an. Ich sagte: „Die behumsen uns doch, die belügen uns“. So fing das an. Und dann wollte ich mehr wissen. Und dann hat er Flugblätter geschrieben, erst Karten in Postkartengröße. Das war ein Streuzettel. Das war nur eine Postkarte, da stand drauf: „Hitler, der Mörder. Hitler ist der allein Schuldige“. Und dann hat mir sechs, sieben mitgegeben und ich fragte: „Was soll ich damit machen?“ Sagt er: „Werde die los, in Briefkästen, Telefonzellen überall.“ Ich sagte: „Hast du eine Toilette, ich werde sie hier gleich los“. „Du weißt genau was ich meine“. Ich wusste das. Aber mir lief es eiskalt über den Rücken. So fing das an. Dann wurden die Streuzettel größer und das waren dann die richtigen Flugblätter.

Und das haben wir dann gemacht. Er sagte mir einmal: „Was hältst du davon, wenn wir diese Flugblätter ins Französische übersetzen?“ Und ich sagte: „Warum denn?“ „Die französischen Kriegsgefangenen sollen auch wissen, wie die Lage ist.“ Und ich sagte: „Mach den Quatsch nicht.“ Dann hat er einen Arbeitskollegen [Werner Kranz] gefragt: „Kannst du mir mal helfen, etwas ins Französische zu übersetzen?“ Und er hat gesagt: „Ja, mach ich, gib mal her“ und zeigt ihm das Flugblatt und der hat das gelesen. Und der hat gesagt: „Bist du verrückt, kommt überhaupt nicht in Frage“.

Diese kleine Diskussion wurde gehört von dem Nazi Vertriebsordner [Heinrich Mons], der in einem Glaskasten in der Ecke saß. Das war einer, der war für den Patriotismus und das Wohlfahrtssystem im Büro verantwortlich und der hat das gesehen. Und hat gesagt: „Komm mal her, was war denn da eben los?“ „Er hat mir nur gesagt, ich soll ihm was übersetzen über Pazifismus und ich hab meine Meinung geändert.“ „Hat er ein bisschen erzählt, was ist denn das?“ Und da sagte er: „Geh mal hin zu Helmuth und sage, ich möchte auch mal so etwas, ich hab so was noch nie gehört und gelesen.“ Und dann ging er und hat das gemacht und sagte: „Gib mal her Helmuth, ich hab meine Meinung geändert, ich mach das“. Ob Helmuth eine kleine innerliche Warnung gekriegt hat, „sei vorsichtig“, weiß ich nicht.

Nach kurzer Zeit hat man ihn rausgebracht zum dem Betriebsordner und dann weiter zur Gestapo, und so sind wir aufgeplatzt. Helmuth wurde am 5. Februar 1942 verhaftet, ich wurde am 10. Februar verhaftet. Für fünf Tage haben sie ihn gequält und gefoltert. Die wollten Namen wissen. Bevor das richtig anfing, kam Rudi Wobbe auch auf die Bühne und hat mit uns mitgemacht. „Hör mal zu, ich wollte nicht“, hab ich gesagt; „kommt nicht in Frage, das ist zu gefährlich“. „Na“, sagte ich, „wir versprechen uns mal eins, wer als erster geschlachtet wird, der nimmt die Schuld auf sich.“ Mir lief es wieder ganz eiskalt über den Rücken. „Wir kriegen das schon hin“, sagte Rudi. Ich war der Älteste, ich war ja schon 18; ich war erwachsen in Deutschland zu der Zeit.

So fing das dann an. Na ja, und dann wurde Helmuth verhaftet. Ich war an der Alster, eine schöne Ecke da oben und da haben wir eine Wohnung dekoriert, gemauert und dick tapeziert. Am 10. Februar, gegen Mittag, wir wollten uns gerade hinsetzen und unser Brot essen, da klopft es an der Tür. Ich sagte zu meinem Ausbilder: „Ich will vorgehen und mich wichtig machen.“

Da standen zwei Kerle, groß und Ledermantel an, den Schlapphut so auf und dann sagt er: „Bist du Karl Heinz Schnibbe?“ Weist sich aus „Gestapo“. Ich sagte: „Ja“ „Weißt du, warum wir hier sind?“ Ich sagte: „Ja, ich weiß das“.

Wir wussten ja schon von der Gemeinde, dass Helmuth verhaftet worden ist. „Eine spezielle Versammlung“, hat unser Gemeindepräsident gesagt. Er sagte: „Unser junger Freund, Bruder Helmuth Hübner, ist von der Gestapo verhaftet worden.“ Er sagte: „Ich weiß nichts Genaues, ich weiß nur, dass es politisch ist“. Da sagte meine Mutter: „Was ist da los, du bist doch drei mal die Woche da gewesen“. Da musste ich erst einmal meine Mutter anlügen und sagen: „Ich weiß es nicht“. Ich weiß nicht, wenn es mein Vater oder meine Mutter herausgefunden hätte, was ich gemacht hätte, die müssten sofort die Gestapo anrufen und sagen, „mein Sohn ist dies und dies“, sonst wäre ich sofort aufgehängt worden. Das waren fürchterliche Zeiten.

Sagt der Kerl von der Gestapo: „Komm mal mit“. Und ich sagte zu meinem Arbeitskollegen: „Willi, ich bin gleich wieder da.“ Sieben Jahre später. Sieben Jahre später. Dann haben sie Hausdurchsuchung bei mir gemacht. Meine Mutter war, Gott sei Dank, beim Zahnarzt, als die Gestapo unser Haus durchsucht hat. Wo ich doch meiner Mutter nur gesagt habe: „Ich weiß das nicht!“ Das wäre ihr ja so unangenehm gewesen. Und ich kam dann nach Hause und die Polizei hat mir nichts gesagt. Die haben doch alle unter einer Decke gesteckt.

Zur Gestapo haben sie mich gefahren, zum Hauptquartier. Und dann fragten sie: „Sie haben zum Sender gehört?“ „Ja.“ „Wie viele Male?“ „Vielleicht drei, vier Mal.“ „Da lügst du, dein Freund hat uns gesagt, viele Male“. Ich hab darauf gebaut, dass mein Freund Helmuth die Wahrheit sagt! Und das auf sich nimmt, dass er das Bündnis gehalten hat! Hätten die herausgefunden, dass ich gelogen habe, dann hätten sie mich erschlagen, im Konzentrationslager Fuhlsbüttel. Das ist das Gestapo-KZ, da haben wir nun gesessen, ach war das brutal, war das brutal. Kolafu, ist noch genau so, wie heute. Brutal. Dort haben wir Monate gesessen.

Und jeden Morgen musste ich zurück ins Stadthaus zum Verhör. Und jeden Tag dasselbe: „Gib uns Namen.“ „Da sind keine Namen.“ „Gib uns die Namen von den Erwachsenen.“ Sie dachten, sie hätten einen großen Spionagering geschnappt. Da hat er mich mit den Haaren über den Tisch gezogen, er hieß Wüssner, der Gestapo Beamte. „Hör mal zu mein Junge, ich will dir einmal was sagen, du kannst mit uns arbeiten, du kannst uns die Namen geben und dann lassen wir dich in Ruhe.“ Es war ganz furchtbar, es war ganz furchtbar.

Dann kamen wir zum Volksgerichtshof, zur Verhandlung. [Der Volksgerichtshof war 1934 als Sondergericht zur Aburteilung von Hoch– und Landesverrat gegen den NS-Staat in Berlin eingerichtet worden. Im August 1942 wurde Roland Freisler Präsident des Volksgerichtshofs. Er führte seine Verhandlungen mit besonderem Fanatismus.] Am 11. August 1942 war die Hauptverhandlung in Berlin. Der Volksgerichtshof war das höchste Gericht von ganz Deutschland. Der Führer war der Oberste von dem ganzen Gericht. Und da wurden wir dann verhandelt.

Die Verhandlung hat den ganzen Tag gedauert. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber mein Vater war da. Und der Saal war voll, ein großer Gerichtssaal, und die wurden alle raus gelassen und die Tür zugemacht und dann wurden wir verhandelt. Dann haben sie die Flugblätter vorgelesen und alles. Und das war nicht für alle Ohren geeignet.

Abends um 5 war die Urteilsverkündung. Mein Freund, Helmuth Hübner, wurde zum Tode verurteilt, 17 Jahre alt. Und Rudi Wobbe haben sie zu einem in die Zelle geschickt, sodass mit ihm ein Gefangener war, der zu ihm sehr freundlich war. Mir haben sie auch einen in die Zelle geschickt. (Ich hab viel vergessen von den Sachen.) Er war ganz freundlich, „hallo, wie geht’s denn dir?“ Und er hat gefragt, „weswegen bist du denn hier?“ Sofort sagte irgendwas in mir: „vorsichtig“, ich weiß nicht was, aber „vorsichtig“ habe ich gespürt. Dann habe ich ihm das gesagt, was ich der Gestapo gesagt habe. „Du kannst mir ruhig erzählen, ich bin der Alte von euch“, sagte er. „Mensch“, sagte ich: „wie viele Jahre hast du denn?“ „Fünfzehn Jahre“, hat er geantwortet. Das war lebenslänglich „Was hast du denn gemacht?“ Der hat seine Mutter mit der Axt erschlagen. Und der war mein Zellengenosse. Der war ein Mörder, der kriegte lebenslänglich. Ach du liebe Zeit!

Mein Freund Rudi hatte eine wunderschöne Stimme, der hat gesungen, wie eine Nachtigall. Es tut mir Leid um ihn. Aber dann ist ein Wunder geschehen. Der Mann, der bei ihm in der Zelle war, musste alles aufschreiben; er war von der Gestapo. Und dieser Bericht ging verloren. Keiner wusste, wo der war. War der im Büro? Der war weg. Die konnten das nicht gebrauchen in der Hauptverhandlung, was die Gestapo aufgenommen hat. Das war ein Wunder, für mich war das ein Wunder, sonst hätten sie meinem Freund Rudi als nächsten den Kopf abgehackt. So war das.

Ich kriegte fünf Jahre. Ja, das war ganz schlimm. Im Lager [in Graudenz] haben wir im Flugzeugwerk, in den Junkerswerken, unter der Erde gearbeitet. Da wurden die abgeschossenen Messerschmitt 109, die Jagdflieger, das war so ein Klumpen Mist, hingebracht und die mussten das alles auseinandernehmen. Die guten Teile haben sie wieder gebraucht für ein neues Flugzeug zu bauen.

Ich war gesegnet als Maler und ich hab die Flugzeughallen getarnt so grün und gelb. Ich hatte einen polnischen Arbeiter bei mir, der arbeitete mit mir, das war ein guter Kerl. Der hat mir gleich geholfen. Ich hab einen Brief geschrieben, den hat er meiner Mutter geschickt. Das hat er alles gemacht.

Und mein Freund Rudi musste die abgeschossenen Maschinen auseinandernehmen und mit chemischen Sachen arbeiten. Und zum Vorsteher hat er gesagt: „Hören sie mal, meine Hände, die sind ganz rot. Können Sie mir nicht ein paar Gummihandschuhe geben?“ Hat der zu ihm gesagt: „Du brauchst keine Gummihandschuhe mehr“.

Ab 1945 ist der Russe durchgebrochen, oben bei Rastenburg in Ostpreußen. Dann fing der Krieg auf deutschem Boden an. Da kriegten die Deutschen alles wieder, was sie für Unheil angerichtet haben. Die Deutschen haben keine Frauen vergewaltigt, das ist Quatsch, das gab es nicht. Geplündert und das alles, das haben die Russen gemacht.

Und wir kriegten den Befehl wieder zurück nach Hamburg. Nach Glassmoor bin ich geschickt worden. [auch ein Gefängnis, dort waren die Insassen zum Torfabbau eingesetzt.] Da mussten wir Torfstechen. Das haben die oben gebraucht, als Feuerung. Wenn der Torf trocken war, war der federleicht, den haben die für Öfen zum Kochen benutzt. Das machen die heute noch in Norddeutschland. Im August, wenn du bis zu den Knien im Wasser stehst, im Moorwasser, das ist kühl. Aber wenn es Oktober wird, dann ist es kalt. Und ich hab zwei künstliche Knie, das ist ein Geschenk von Cousin Adolf, das ist von der Zeit in Glassmoor. Das ist von der Zeit, da hab ich meine Knie versaut. Ja, das war schlimm, das war schlimm.

Und dann kam der Befehl für uns zurück und sie haben uns Verpflegung für 8 Tage gegeben. Und da mussten wir marschieren, immer an der Ostsee entlang. Und es hat geschneit. Und es war kalt.

Die ganzen Flüchtlinge von Ostpreußen, von der Kurischen Nährung, von überall kamen die Russen und alle wollten zum Westen. Und dann die mit ihren Wohnwagen, vollgepackt, mit Pferden, und dann kam der Befehl: „Straße frei, deutsche Panzer kommen zur Front.“ Da kamen drei deutsche Panzer, die kamen rein aber nicht wieder raus. Sie haben alles liegen lassen und sind auch zu Fuß weitergegangen. Sind zu Fuß bis nach Stettin gegangen. Das war so ein Elend, so ein Elend.

Manche haben nicht mehr als drei Meilen gemacht, mussten ganz zu Fuß bis nach Stettin. Und in Stettin, das war schon alles vorher besprochen, von unserer Bewachung, da stand schon der Zug, der uns wieder zurückfahren sollte. Und die Nacht kam. Und da kam Fliegeralarm. Da haben die Amerikaner und die Engländer Stettin zerbombt. Ach du liebe Zeit. Ich dachte, da sterbe ich hier. Da stand alles lichterloh in Flammen. Die Schienen, die standen steil hoch. Weiß man ja so, wenn die Bomben fallen.

Aber die hatten noch Gefangene genug, die Deutschen. Und der Transport musste ja weiter gehen, sofort. Munition und alles. Das dauerte ungefähr vier Tage, da war alles wieder reguliert. Und dann sind wir wieder nach Hamburg gekommen. Und im Mai war der Krieg zu Ende.

Im April wurde ich zur Wehrmacht einberufen. Da kam eine Kommission, da mussten wir alle raus. Ich kam nach Hahnöfersand – das war ein Gefängnis in der Mitte von der Elbe, genau wie in San Francisco. Flüchten, daran war überhaupt nicht zu denken. Da mussten wir eines Tages alle raus und wir mussten in U-Form stehen. Da kam eine Kommission von der deutschen Wehrmacht. Ein Oberst und ein paar Leutnants und Hauptmann und Feldwebel und die standen vor uns, und die kamen an uns vorbei und haben gesagt: „Du, du, du wirst zur Wehrmacht eingezogen.“ Ich hab gelacht. Und dann hat er gesagt: „Was ist so lustig hier?“ Dann hab ich ihm mein rotes Dreieck, politischer Gefangener, gezeigt. „Schauen Sie einmal her, ich bin ein politischer Gefangener, ein asoziales Element“, das hab ich langsam betont: „ich bin ein asoziales Element, ich bin nicht würdig in der deutschen Wehrmacht zu kämpfen.“

Dann sagte er: „Das war gestern, aber heute ist es anders.“ Dann sagte ich: „Vielleicht für sie, aber nicht für mich!“ Da wurde er böse und so sagte: „Hör mal zu, wenn du nicht mitmachst, wirst du an den nächsten Baum gehängt“. Das hätte er auch gemacht. Gewehr hatte ich nicht. Nicht einmal am Schießstand. Ich musste keinen scharfen Schuss abgeben. Ich hab mich immer gefragt, was mach ich denn nur, wenn die Russen kommen und wir müssen schießen? Ich dachte, ich schieße in die Luft, ich schieß über den Kopf weg. Durch meine Hände ist kein Mensch ums Leben gekommen. Das hat mir sehr am Herz gelegen, das hat mir sehr geholfen und hat mich sehr gefreut. Obwohl, im Krieg ist ein anderes Gesetz, aber ich brauchte es nicht machen. Das war für mich sehr wichtig.

So, ich wurde mit den andern in die Tschechoslowakei gesteckt. Zuerst mit Jagdflieger und von da zu Fuß. Es war eine ganz schlimme Zeit. Ich hatte kein Gewehr, die Uniform war bloß halb, die Jacke fehlte mir aber wir waren in der Kaserne. Wir haben den ganzen Tag mit den tschechischen Jungs nur Fußball gespielt.

Und eines Morgens, wachten wir auf, da hörten wir einen Gerammel, wie ein Erdbeben. Und da waren wir umzingelt von russischen Panzern. Aber da war der Krieg für mich zu Ende. Der Krieg war schon zu Ende im Osten. Sodom und Gomorrah. Da hab ich gesagt, jetzt fährst du nach Hause.

Jawohl, wir kamen in den Zug und fuhren nachts los im Güterzug und dann sah ich Wien und dann Rumänien. Mensch, wir fahren nicht nach Westen, wir fahren nach Osten. Da waren wir drei Wochen auf der Bahn. Russland ist ein ganz großes Land. Dann musste ich noch vier Jahre in Russland bleiben.

Ich bin in Kujbyschew [heute Samara] angekommen. Von Kujbyschew mussten wir nach Ufa am Ural. Und dann mussten wir in ein anderes Lager, das hieß Jablonka an der Wolga. Der Russe füttert dich nicht, wenn du nicht mehr kannst. Ich wurde sehr krank. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Da haben sie mich nach Hause geschickt.

Im Mai kam ich wieder in Hamburg an. Drei Monate haben sie mich im Krankenhaus behalten, in Göttingen. Ich war so schwach. Obwohl ich ein Mitglied der Kirche war, hab ich nicht einmal das Abendmahl gekriegt für sieben Jahre. Ich hab keine Heimlehrer gesehen, ich hatte keine Predigtversammlung, keinen Gemeindepräsidenten. Ich war immer allein. Das einzige, was ich hatte, das war das Gebet. Nicht kniend, die hätten mich ausgelacht. Aber ein stilles Gebet, nicht so oft.

Als ich vom Krieg nach Hause kam, sagte ich zu meiner Mutter: „Mama, ich war so lange weg, du wusstest nicht was los war, du hast bestimmt gedacht, ich bin tot.“ „Nein“, hat sie gesagt, „ich hab gewusst, in meinem Herz, dass ich dich wieder sehe.“